Comment les ZEP luttent contre l’apartheid scolaire

La mobilisation actuelle du collectif Touche pas à ma ZEP (Zone d’Éducation Prioritaire) remonte à 2013 : le ministre de l’éducation nationale d’alors, Vincent Peillon, annonce l’exclusion des lycées du dispositif de « l’éducation prioritaire ». Ce dispositif, qui existe aujourd’hui en collège sous l’appellation REP et REP+, et qui est synonyme de moyens supplémentaires pour les établissements classés, s’arrêterait donc après le collège, comme si les inégalités sociales disparaissaient miraculeusement entre la classe de troisième et celle de seconde. Face à la mobilisation des enseignants et parents d’élèves, Vincent Peillon propose à l’époque une carte de l’éducation prioritaire qui finalement ne paraîtra jamais.

Depuis, Najat Vallaud-Belkacem a repris le dossier, sans répondre davantage aux inquiétudes des personnels : tandis que la communication ministérielle vante une volonté de revitaliser l’éducation prioritaire, les décisions se succèdent qui signent sa destruction programmée. Les collèges et les écoles sont nombreux à découvrir à la rentrée de septembre 2016 des moyens en forte baisse par rapport à la rentrée 2015 alors même qu’ils ont conservé le label REP : « REP+ = Rien En Plus ! ». Quant aux lycées, après avoir sans cesse repoussé la publication d’une liste des établissements maintenus en éducation prioritaire, Najat Valaud-Belkacem vient dans un récent courrier au député d’Asnières-sur-Seine Sébastien Piétrasanta, d’annoncer leur sortie de tout dispositif dès 2017, y compris pour les lycées professionnels. L’argument avancé par la ministre est celui de la priorité donnée à la scolarité obligatoire dans la refondation de l’éducation prioritaire. Pourtant le ministère continue bien d’afficher comme un de ses objectifs principaux d’en finir avec les 150 000 jeunes sortants chaque année sans diplôme du système scolaire. Or la difficulté scolaire ne s’arrête pas à 14 ans, Comment expliquer alors la décision de supprimer en lycée les moyens supplémentaires liés à l’éducation prioritaire ? La première conséquence sera la dégradation des conditions d’enseignement et de réussite des élèves de ces lycées accueillant une majorité d’élèves issus de milieux défavorisés : hausse des effectifs par classe, baisse de l’offre d’options et des cours en demi-groupe, etc. Cela signifiera aussi une dégradation des conditions de travail des personnels. Par ailleurs, les personnels perdront leur prime ZEP et leurs bonifications pour les mutations qui permettaient d’encourager les enseignants à se stabiliser dans ces zones pourtant réputées difficiles. Cette dégradation des conditions d’enseignement et de la rémunération entraînera une rotation accrue des équipes pédagogiques mettant en péril le travail en équipes essentiel à la réussite des élèves dans ce type d’établissement.

L’éducation prioritaire, en tant qu’instrument de réduction des inégalités entre les élèves issus de milieux favorisés et ceux des quartiers populaires, est un enjeu sociétal majeur : là où les Etats-Unis ont opté pour la discrimination positive, la France peine à proposer, au-delà de l’égalité des droits, une véritable égalité des chances pour ses élèves comme le soulignent des études récentes. C’est dès lors le principe républicain lui-même qui est bafoué. La difficulté à mener ce combat vient de cela même qui le justifie : ceux qui seront touchés par ce désengagement de l’état sont justement les plus démunis, les plus fragiles, une fois encore laissés pour compte, dans une logique qu’on soupçonne d’être purement comptable. Tous les lycées, et donc tous les parents d’élèves ne se sentent pas forcément concernés par cette réforme, et l’on sent bien dans les programmes des candidats à la présidentielle que l’éducation prioritaire, paradoxalement, n’est pas du tout une priorité.

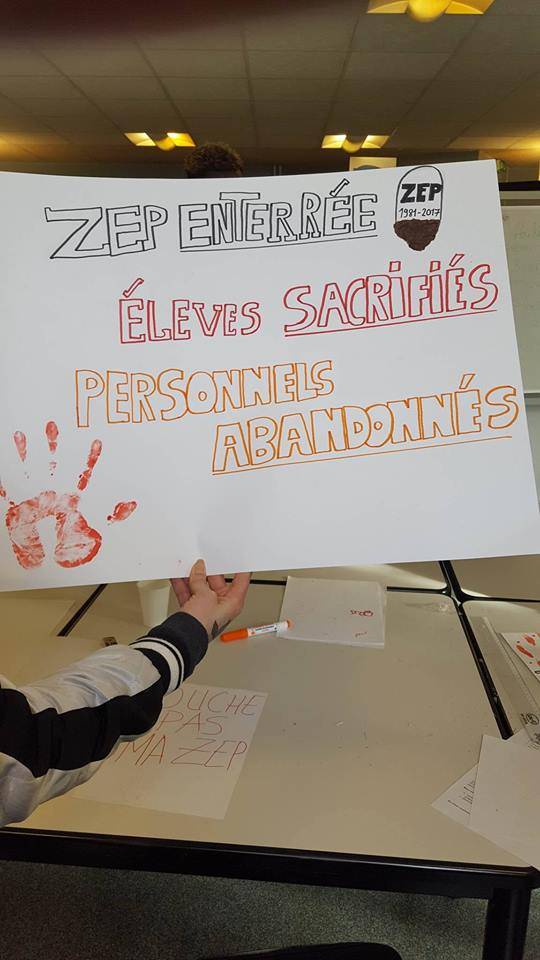

La mobilisation du collectif Touche pas à ma ZEP

Dans ce combat, le collectif Touche pas à ma ZEP a organisé plusieurs journées de grève, huit journées de manifestation, dont celle du 19 janvier, qui a mobilisé huit cent enseignants à Paris. Malgré le soutien de sections syndicales : FSU SUD, CGT éducation, et de certains élus, malgré le soutien de cinq cent enseignants-chercheurs, malgré une tribune dans Le Monde, malgré l’appel de l’éducation prioritaire signé par 100 établissements, les questions au gouvernement sont restées largement sans réponse. Ne pouvant complètement ignorer le mouvement, Najat Vallaud Belkacem a accordé des concessions : prolongation de la clause de sauvegarde qui prend fin en 2019 (date de sortie définitive de tous les lycées, au plus tard). Cependant, tout en reconnaissant le bien-fondé de la mobilisation, la ministre renvoie d’éventuelles décisions à septembre 2017, soumettant donc le maintien de l’éducation prioritaire en lycée à un chantage électoral. Par ailleurs, la ministre annonce la création de 450 postes mais il semble que ceux-ci soient pris en fait sur d’autres lycées non ZEP, ou proviennent du rhabillage de postes existants. La ministre communique en affirmant que toutes les demandes du collectif ont été satisfaites, mais ses membres n’ont pas été reçus par son cabinet. Dans une lettre publique, Touche pas à ma ZEP a donc demandé à être reçu par le Président de la République pour réclamer la Carte élargie intégrant les lycées anciennement labellisés ZEP, ainsi que que la transparence des critères de classement et l’extension des bonifications à tous les personnels et aux seuls enseignants, ainsi que le plafonnement des effectifs. Dans un contexte où les inégalités se renforcent au lieu de s’estomper, où l’État et les collectivités dépensent 47% de plus pour un élève de lycée parisien que pour un élève de l’académie de Créteil, il y a urgence à donner plus à ceux qui en ont le plus besoin.

Répondant à l’appel du collectif, quatre universitaires étaient réunis le samedi 25 février à la Mairie du deuxième arrondissement de Paris, pour apporter un éclairage scientifique sur les enjeux de l’éducation prioritaire : Gérard Mauger, sociologue au CNRS, auteur de La théorie de la reproduction à l’épreuve de la massification scolaire (Instituto de Sociologia, 2012) et de Les jeunes en France. Etat des recherches (La Documentation Française, 1994), codirecteur de Jeunesses populaires. Les générations de la crise (L’Harmattan, 1994) ; Chantal Jacquet, philosophe, professeur à l’Université Paris 1, auteure de Les transclasses ou La Non-Reproduction (PUF, 2014) ; Laurence De Cock, Maître de Conférences en Sciences de l’éducation à l’Université de Lyon 2, ancienne professeure en lycée de ZEP et co-directrice de Mémoires et histoire à l’école de la République (Armand Colin, 2007) ; Nacira Guénif, Professeur en sciences de l’éducation à l’Université Paris 8, auteure de Des beurettes aux descendantes d’immigrants nord-africains (Grasset, 1999) et codirectrice de La république mise à nu par son immigration (La Fabrique, 2006). Ces universitaires, ayant tous travaillé sur les classes populaires et quartiers populaires, signataires de la pétition dans Libération, démontrent, chacun du point de vue de sa discipline, pourquoi il est essentiel de garantir pour les enfants des quartiers populaires des conditions d’apprentissage qui permettent à la fois leur épanouissement et leur ascension sociale.

Les inégalités persistantes dans le système scolaire.

Gérard Mauger, dont l’approche s’apparente à une immersion ethnographique, rappelle ce que ce que la sociologie nous apprend du système scolaire. Tout d’abord, il est indéniable que celui-ci se démocratise. Mais il est tout aussi indéniable que les inégalités persistent : elles ne se manifestent simplement plus au même moment. Vers 1930, avec la gratuité, la sélection par le mérite se substitue à celle par l’argent mais la ségrégation de fait perdure dans l’opposition entre l’école des notables et du peuple. Le collège unique ne met pas fin aux inégalités qui perdurent et se manifestent à travers les options, filières et les inégalités de territoires. En 1969 naît le bac technologique puis en 1985 le bac professionnel, et leur apparition s’accompagne d’une translation des inégalités vers le haut, l’étage supérieur. Dans Les héritiers : les étudiants et la culture (Minuit, 1964) puis dans La reproduction : Éléments d’une théorie du système d’enseignement (Minuit, 1970), Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron mettent en cause l’idéologie du don, ce racisme de l’intelligence. Ils s’attaquent aussi à l’explication purement économique des inégalités scolaires, qui ne coïncident pas strictement : celles-ci ne résultent pas simplement des inégalités de revenus, mais reflètent un héritage culturel et en particulier l’inégale maîtrise de la langue scolaire : les auteurs soulignent la distance entre culture héritée et culture scolaire (culture de classe et culture savante) et peignent l’école comme un lieu de reproduction : elle favorise les favorisés et défavorise les défavorisés. Plus grave, en propageant l’idéologie du don, elle légitime les écarts en transformant les inégalités de fait en inégalités de don, naturelles, professant une véritable sociodicée1 des classes dominantes : les dominés intègrent alors qu’ils ont vocation à être dominés. Bourdieu et Passeron proposent au contraire une pédagogie rationnelle qui mette « tout en œuvre pour neutraliser méthodiquement et continûment, de l’École maternelle à l’Université, l’action des facteurs sociaux d’inégalité culturelle » (Les héritiers, p. 114-115). Acquérir à l’école ce qui n’a pas été acquis dans la famille, rendre explicite tout ce qui est implicite, n’évaluer que ce qui est enseigné à l’école et non l’héritage inégal transmis par la famille : autant de principes qui contribuent à neutraliser l’inégalité de capital culturel initial. Mais pour faire acquérir à l’école ce que certains ont déjà acquis dans la famille, il faut aussi donner les moyens matériels : réduire les effectifs, etc., autant de mesures spécifiques, concrètes qui sont permises par le classement ZEP. Supprimer ce dispositif, c’est donc faire un pas en arrière, vers davantage d’inégalités scolaires.

Chantal Jacquet renchérit : « Sans institution, on en peut pas miraculeusement supprimer les inégalités sociales ». Comment sortir en effet d’un monde qui produit en lui-même les conditions de sa reproduction ? 7 fils d’ouvriers sur 10 seront eux-mêmes ouvriers. Cette reproduction n’est pas le résultat d’une inégalité de capacité, mais aussi du musèlement de l’imagination : enfant, il est impossible d’envisager un autre avenir s’il n’est pas offert explicitement. Or le modèle scolaire offre une première alternative au modèle familial : l’école peut donc être libératrice, émancipatrice : elle est constamment travaillée de l’intérieur par ses contradictions : entre son idéologie normative et les influences individuelles de ses acteurs, par exemple. La figure de l’enseignant renvoie à une liberté : le professeur est perçu comme le vecteur d’une émancipation. Comme le rappellent Bourdieu et Passeron dans Les héritiers p. 62 : « il n’est pas de curriculum d’étudiant qui ne soit traversé par un grand professeur ». Ces hussards noirs de la République au dix-neuvième siècle constituaient un modèle de réussite pour les classes populaires et étaient souvent recrutés parmi les élèves des classes populaires : les instituteurs, proches du peuple, connaissaient d’un côté les conditions de vie des ouvriers par exemple, et étaient en même temps reconnus par les élèves comme dépositaires du savoir et comme alliés dans leur ascension sociale. Pourtant, « sans institution, le désir de savoir se commue en malheur de ne pas pouvoir ». La suppression des dispositifs engendre des inégalités. Chantal Jacquet prend l’exemple des écoles normales d’instituteurs et institutrices supprimées sous Vichy, qui ont permis de recruter les meilleurs élèves des classes populaires et joué le rôle d’ascenseur social en proposant un concours à partir de la classe de troisième pour préparer le baccalauréat et devenir instituteurs puis ouvert la possibilité d’accès aux écoles normales supérieures et l’enseignement secondaire. Les élèves étaient alors soustraits très tôt à leur milieu d’origine grâce à la prise en charge en internat. Et l’universitaire est catégorique : il ne suffit pas de briser les égalités économiques avec des bourses, il faut briser les barrières socio-culturelles, pour que les élèves des classes populaires croient à leur réussite. Lorsque ce dispositif a disparu à partir de 1970, les élèves des écoles normales ont été renvoyés dans les lycées avec le reste de leur classe d’âge, et l’aide financière a été réduite de fait avec la suppression de l’internat : les conséquences sont immédiates, cinq ans plus tard, leurs résultats aux ENS ont chuté. Chantal Jacquet s’appuie sur l’exemple d’un petit village savoyard étudié sur trois générations de 1945 à 1975. Situé près de Courchevel, il est peuplé d’agriculteurs éleveurs très pauvres, de mineurs mineurs. Sur trente élèves du village, 7 réussissent le concours aux écoles normales et 4 à l’École normale Supérieure Fontenay en philosophie. Les lycées parisiens les plus élitistes ne pourraient pas se vanter d’un tel taux de réussite. Au-delà du rôle indéniable de l’institutrice qui a officié dans ce village, Chantal Jacquet maintient que ses efforts seraient demeurés inopérants sans le système des bourses. Pour preuve, les générations suivantes n’ont plus connu aucune ascension sociale après la fin du recrutement dès la troisième dans les écoles normales. L’universitaire conclut à son tour qu’il faut faut absolument maintenir les dispositifs de ZEP sous peine de reproduction sociale.

La double mythologie de la ZEP.

Laurence de Cock, qui a commencé sa carrière en ZEP, commence par mettre en lumière une double mythologie. Le premier discours stigmatise la ZEP : « mon dieu, quelle horreur tu travailles en éducation prioritaire » ; le second, parfois corollaire du premier, donne lieu à une deuxième mythologie, dont les enseignants sont en partie les propagateurs, et valorise le sacerdoce éducatif : « nous sommes des héros », dit ou laisse dire le prof de ZEP. Pour lui qui est bien souvent doté d’une conscience de gauche, cette image de son métier nourrit un narcissisme énorme (mais constitue peut-être aussi le cache-sexe de la routine du métier). Dans sa réflexion sur le travail en général et le travail enseignant en particulier, Laurence de Cock voit dans l’éducation populaire un miroir grossissant des difficultés, et des petits bonheurs du métier. Deux ouvrages de sociologie lancent sa carrière : Cœur de banlieue. Codes rites et langages, paru en 1997 chez Odile Jacob ; et puis Des «beurettes» aux descendantes d’immigrants nord-africains (Grasset, 2000), de Nacira Guénif-Souilamas, justement assise à côté d’elle en ce samedi après-midi, et à qui elle n’avait jamais eu l’occasion de dire cette influence sur son parcours.

Fermant cette parenthèse émue, l’enseignante évoque le souvenir de ses élèves de Nanterre, qui ne revendiquent rien ne du passé colonial ni de l’héritage de la guerre d’Algérie, et que la stigmatisation dont ils sont l’objet préjuge en fait d’un imaginaire, d’une mémoire qui ne sont pas les leurs, mais sont encore une fois une projection des dominants. Sans nier le caractère alarmant de la menace de suppression qui pèse aujourd’hui sur l’éducation prioritaire en lycée, Laurence de Cock rappelle qu’il est de l’essence de la ZEP d’être toujours en danger : d’abord parce que les lycées n’ont pas été intégrés nationalement à l’éducation prioritaire : en 1984 on ne les y intègre pas, parce que les lycées sont censés être réservés à l’élite… La massification de l’accès au lycée rend évidemment cette vue de l’esprit complètement obsolète. Il en découle une première réclamation : l’harmonisation nationale des statuts. Il est en effet extrêmement difficile de s’y retrouver dans cette « pyramide kafkaïenne » de l’administration de l’éducation qui la rend illisible, d’autant que le DASEN divise pour régner : les DHG (Dotation Horaire Globale propre à chaque établissement, transmise par le rectorat en prévision de la rentrée suivante) tombent et ensuite on va distribuer, au mérite, aux établissements qui revendiquent et se mobilisent, lors de négociations presque rituelles. Il faut donc commencer par clarifier et harmoniser le statut de ZEP (une des revendications premières du collectif). À l’horizon, toutefois, Laurence de Cock juge que le statut ZEP devrait avoir vocation à disparaître, si l’on se décidait à tout harmoniser au niveau de dotation le plus haut.

Quand est-ce qu’on n’aura plus besoin des ZEP ?

C’est sur ce dernier point que rebondit Nacira Guénif : l’incertitude est entretenue savamment par les ministères successifs, les recteurs, etc. Et demeure cette question : quand est-ce qu’on n’aura plus besoin des ZEP ? Nacira Guérif a mené des enquêtes de terrain à Montfermeil, à Clichy-sous-bois, à la cité des Bosquets en 1982-83, sur les lieux mêmes où ont eu lieu, vingt ans plus tard, les émeutes de 2005. Son enquête se déroule dans un contexte de déclin : au départ projet d’architecture ambitieuse, la cité devient HLM et cette dégradation coïncide avec victoire de la gauche et de ses aspirations démocratiques. Pourtant, dès le début, les enseignantes qu’elle a interrogées ne savaient pas si les crédits seraient les mêmes, les conditions maintenues. Doublant la précarité des populations, il y a donc un sentiment de précarisation des enseignants eux-mêmes vis-à-vis de leur institution. La mise en œuvre des ZEP, conçue comme une politique de rééquilibrage et de discrimination positive (terme jugé impropre par Nacira Guénif car le déni de droit ne peut pas se transformer en promotion de ce déni) est une politique volontariste qui repose néanmoins sur une euphémisation des raisons pour lesquelles existe le dispositif : le langage technocratique et la langue de bois politique sont plein d’hésitations, de pudeur mal placée sur les termes qui montrent que ce dispositif n’a jamais été jamais complètement assumé. Cette politique qui a vocation à réduire les inégalités a aussi vocation, implicitement, à lutter contre le racisme. Faute d’être pleinement assumée, cette politique reste un parent pauvre comme double des populations elles-mêmes pauvres. Par exemple, dans bien des lycées, il ne fallait pas trop dire que l’établissement était classé ZEP car on craignait les phénomènes de fuite. Selon Nacira Guénif, le résultat de cette politique de demi-mesure honteuse, est que les inégalités sociales, économiques et culturelles se sont en fait accrues, ainsi qu’un racisme qui prenait racine dans le système scolaire lui-même : que penser en effet lorsque des personnels de l’éducation nationale eux-mêmes estiment que Youssouf, Mohamed, Layla ou Mariam sont incapables de réussir aussi bien que leurs camarades du XVIème arrondissement ? Compromise par les ambiguïtés de cette politique, c’est toute l’institution qui est contaminée par les préjugés qu’elle a pour mission de combattre. Mais alors que faire ? « La ZEP était laboratoire de ce qui se passait dans la société française et si on y renonce maintenant : à ne pas vouloir assumer de lutter contre les inégalités par le biais d’un dispositif comme les ZEP, on dit en fait que ce n’est pas possible », insiste Nacira Guénif. Il y a bien une volonté d’en finir avec les ZEP : les ZEP et leurs acteurs sont devenus les objets de la racisation. À force de faire sans dire, sans assumer, les ZEP sont victimes d’un effet boomerang. Au contraire, pour Nacira Guénif, il est indispensable de parvenir à dire, dessiner ce paysage, de faire en sorte que l’on puisse s’approprier par la parole ces territoires aujourd’hui stigmatisés.

Que pensent les candidats à l’élection présidentielle des ZEP ?

Sans doute faut-il interroger les candidats à l’élection présidentielle sur leur position sur les ZEP, qui constituent le pivot d’une réflexion sur un avenir politique et une vision de l’éducation. Ce questionnement s’inscrirait dans celui plus large du rapport au service public des candidats. L’échec des ZEP devient en effet le prétexte à externaliser le problème et le privatiser : Espérance Banlieue par exemple, a partie liée avec des catholiques intégristes, une initiative qui joue selon Nacria Guénif sur la confusion entre éducation et projet évangélique pour compenser les déficiences d’une éducation prioritaire qui ne fonctionnerait pas, le tout promu par le ministère (film de la compagne de Djamel Debbouze), ce qui constitue un désaveu complet de sa propre politique d’éducation prioritaire. Mais parmi les candidats à la présidentielle, Marine Le Pen est une des rares à porter le discours d’un état éducateur. On peut dès lors interroger le discours socialiste qui recommande de mettre le paquet sur le primaire comme si au lycée ils [les jeunes de banlieue] étaient déjà gagnés ou perdus. La réponse du ministère, qui semble d’un autre âge, se borne à un rappel des fondamentaux « lire écrire compter » et ne permet pas de penser une continuité de la scolarité. Les politiques éducatives sectionnent les âges, et si l’on ne propose plus aucune mesure, de programme pour les lycées et les universités de banlieues pauvres, c’est au nom du mythe de l’autonomie : on considère qu’à partir de quinze ans, l’enfant serait responsable de son savoir, de sa réflexion, de sa réussite et de son échec, comme si à quinze ans, finalement, il était capable de se soustraire aux déterminismes sociaux et culturels et de s’élever tel un pur esprit vers le monde des idées platoniciennes… On en rirait, si ce n’était pas la réalité quotidienne de milliers de jeunes lycéens et étudiants qui était en jeu. Pourtant, Chantal Jacquet rappelle que ce n’est pas l’école qui a vocation à résoudre seule les inégalités sociales, mais aussi que ceux qui échappent à leur destin – ceux qu’elle appelle les « transclasses » – seraient aussi élevés au range de mascottes, dans une ruse de la reproduction sociale. Que deviennent en effet ces élèves promus ? Nul doute qu’ils puissent devenir les contremaîtres au service des dominants… Gérard Mauger propose aussi de reposer la question de « ce qu’on leur apprend » – occultée au nom de la professionnalisation – et remet en cause la « fabrication rêvée d’une élite de petits Macron » : les dispositifs SciencesPo – ces conventions avec les lycées qui permettent de faire entrer dans cette prestigieuse école des élèves de ZEP qui n’y accèderaient pas par la sélection traditionnelle – ne recruteraient que des élèves dociles ? Ceci amène à s’interroger aussi sur l’engouement supposé de la jeunesse pour Emmanuel Macron : pourquoi suivre Marcon quand on est un jeune de banlieue ? S’agit-il d’élèves qui en ont assez d’être racisés et adhèrent donc au mirage capitaliste, aspirent à devenir à leur tour des dominants, eux qui sont des rescapés du racisme ? Mauger critique en tout cas cette « pédagogie par la conversion » qu’il oppose à une « pédagogie par l’émancipation » qui permettrait de penser en arrivant à tenir ensemble les logiques de racisation… les « issus de », là où finalement la conversion au libéralisme économique tout droit issu des années quatre-vingts invisibilise au lieu de résoudre. Enfin, les conférenciers s’accordent à constater une « secondarisation » de l’enseignement supérieur : les jeunes étudiants qui arrivent de ZEP dans les universités n’en possèdent pas les codes et ne peuvent réussir sans un accompagnement spécifique. Les enseignants du supérieur sont dès lors amenés à proposer de la méthodologie, à orienter leurs étudiants vers un travail spécifique de maîtrise de la langue écrite, tant les difficultés rencontrées sont similaires à celles du secondaire. Il existe bien des dispositifs pour les universités, mais ils sont mis en place au cas par cas, et chacun va donc demander des faveurs au ministère. Là encore, le manque d’harmonisation soumet les Universités aux aléas des bonnes volontés politiques, des calendriers électoraux.

Un apartheid scolaire ?

Peut-on dès lors parler d’apartheid scolaire ? L’absence de mixité sociale serait le problème mais, si l’on veut jouer un peu la provocation, qui veut la mixité sociale ? Personne, en tant qu’individu, ne veut vraiment la mixité sociale. Dans la société, l’homme recherche plutôt au contraire la cohésion sociale, voire le conformisme. Les ambiguïtés du discours sur les ZEP et les limites du dispositif viennent peut-être d’une volonté de justement réduire les inégalités sans pour autant mettre en place une vraie mixité sociale. En outre, l’enjeu de la mixité sociale se double d’un problème lié au racisme dont on peut voir qu’il est de plus en plus décomplexé : les élèves d’ascendance migrante et coloniale sont perçus comme problématiques par leur présence seule comme en témoigne encore une fois l’attitude du Musée d’Orsay par exemple. Si l’on ne publie pas la carte des ZEP, c’est peut-être justement parce que cela rendrait visible le fait que ce sont des zones racisées. Or la France refuse de voir son propre racisme. Enfin, toute politique d’éducation prioritaire ou de mixités sociale à l’école agit avec une main attachée dans le dos puisqu’elle ne touche jamais au privé : quand on veut éviter la mixité, en France, on va dans le privé ! On évite complètement la carte scolaire, les secteurs dessinés par les pouvoirs publics. Tout l’enseignement privé est complètement hors champ, hors du contrôle sur les inégalités, et propose pour les familles les plus favorisées une éducation de classe. Cette chasse gardée du privé, qui soustrait les plus riches qui le souhaitent à la fréquentation de camarades moins favorisés, est passée sous silence par toute la classe politique française.

En somme, on évite de poser la question de la politique sociale dans son ensemble en braquant le projecteur sur une école vitrine qui évite de remettre en cause d’autres choses, tandis que le régime d’exception, d’exercice du pouvoir et d’exercice de la violence dans les quartiers populaires racisés éclaboussent les établissements de ZEP, ce qui justifie ensuite de ne plus maintenir le dispositif, dans une sorte de chantage ambigu. « Les ZEP sont bien là pour vous convertir et non vous émanciper, semble dire le pouvoir aux jeunes des quartiers populaires, et si vous vous révoltez, on vous les supprimera. » N’est-ce pas exactement ce qui est en train de se passer ?

La démocratisation de l’accès à l’école, y compris jusqu’à l’enseignement supérieur, en somme, ne suffit pas. D’abord parce que la vision que nous donnent les médias de la population française est déformée, comme en témoigne cette étude menée par le CSA dans laquelle on voit bien que les diplômés sont sur-représentés, donnant l’illusion d’une démocratisation de l’université, bien supérieure à ce qu’elle est réellement. Ensuite parce que l’enseignement réellement démocratique, celui qui « s’oppose aussi bien à l’enseignement traditionnel orienté vers la formation et la sélection d’une élite de gens bien nés qu’à l’enseignement technocratique tourné vers la production en série de spécialistes sur mesure » pour le marché de l’emploi, production parfois commanditée sans vergogne par les représentants du grand patronat, cet enseignement réellement démocratique que Bourdieu et Passeron appelaient de leurs voeux, est toujours à réinventer.

Mathieu Brichard

Pour soutenir le collectif Touche pas à ma ZEP, signez la pétition adressée à Mme la ministre de l’Éducation nationale :

1Sociodicée : le radical « dicée » désigne un discours qui innocente. Le terme est à rapprocher de l’essai de théodicée de Leibniz qui affirmait, comme s’en est moqué Voltaire dans Candide, conte philosophique mettant en scène le personnage de Pangloss qui affirme que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles.

Crédits photos:

- Collectif touche pas à ma ZEP: Jean-Claude Saget

- Collectif touche pas à ma ZEP: Jean-Claude Saget

- Collectif touche pas à ma ZEP: Collectif touche pas à ma ZEP

- Partager les savoirs – Debout Education Populaire: Debout Education Populaire

Pingback: Premier Tour Social : la nécessaire convergence des luttes - Gazette Debout

Pingback: Le Front social, un réveil prometteur - Gazette Debout