Etat d’urgence ou turgescence d’état ?

Alors que l’état d’urgence vient d’être prolongé, la politologue Vanessa Codaccioni a donné à Nuit Debout l’occasion de réfléchir sur ses origines et ses dérives. Prolongeant son propos, nous proposons une lecture gentiment psychosexuelle, qui observe comment l’impuissance de l’État l’amène à proclamer et déplacer sa puissance, répondant à l’urgence par la turgescence (augmentation de volume par rétention de sang veineux), l’érection virile, en lieu et place de la rationalité.

Le temps des mots : critique des mots dans l’air du temps

Lorsque l’on parle d’état d’urgence, on tend à oublier le sens de ces deux mots lorsqu’ils sont séparés, comme si, une fois associés dans cette sorte de formule magique, ils prenaient une signification indépendante et incontestable. Or, le mot d’état est bien évidemment problématique : ce n’est pas le mot qui désigne la superstructure politique qui nous intéresse d’abord. Dans son sens premier, le mot état désigne la « manière d’être d’une personne ou d’une chose considérée dans ce qu’elle a de durable (opposé à devenir) » (dictionnaire Robert).

Dans ce sens, l’état, c’est ce qui dure, ce qui ne se transforme pas (ce qui deviendra le fantasme de l’État avec un grand É). Il est la stabilité dans son essence. Le mot état, y compris dans un contexte médical, tend d’ailleurs à étirer la perception du temps. Il s’oppose en cela à la crise, à la rupture, au climax, au basculement ; autant de termes qui sont censés désigner le temps dans sa dynamique.

Si l’on en revient au champ politique, dans l’expression même d’état d’urgence s’inscrit une contradiction : celle de la gestion de l’ingérable, de la rationalisation de l’irrationnel, de l’étalement de ce qui surgit, du barrage contre le volcan. Mais l’urgence, par définition, restera toujours l’urgence, c’est à dire, étymologiquement, ce qui arrive, ce qui presse, ce qui pousse : « urgent ad litora fluctus » (les flots poussent au rivage, se pressent contre le rivage) ; c’est l’intempestive tempête, l’épée qui pique au creux des reins. L’état, bien que ce soit là son fantasme ultime, ne transformera pas l’urgence en état par la puissance incantatoire de la formule : état d’urgence. Et face à l’urgence, l’état est dans tous ses états : il s’agite et s’excite, et transfère sa pulsion inassouvie vers un autre objet. Quand c’est la débandade, il n’est pas de réflexe plus commun que d’affirmer sa virilité guerrière. Impuissant à normaliser le terrorisme, l’État compense en exerçant ailleurs sa puissance, en encadrant davantage les aspects de nos existences sur lesquels il a déjà une emprise.

Et c’est bien là tout le problème : l’occultation, derrière les termes « état d’urgence », de ce qui est en fait un renforcement autoritaire, une extension provisoire des pouvoirs de l’État. C’est donc essentiellement une manipulation du langage qui recouvre une manipulation de l’appareil administratif et policier, et, par voie de conséquence, de la justice. En 1962, c’est-à-dire la dernière fois qu’il a été utilisé sur l’ensemble du territoire métropolitain, il s’agissait de manipuler dans le contexte d’une guerre de décolonisation qui, elle non plus, ne disait pas son nom. Aujourd’hui, on peut légitimement se demander ce qui est occulté derrière cet impudique paravent.

Des éléments de réponse se dessinent samedi 23 juillet, alors que Nuit Debout accueille donc sur la place de la République Vanessa Codaccioni, maîtresse de conférences à l’Université de Paris VIII au Département de Sciences politiques, chercheuse notamment dans le domaine de la justice d’exception, la sociologie de la répression et de l’appareil d’État, et auteure de l’ouvrage : Justice d’exception. L’État face aux crimes politiques et terroristes (CNRS Éditions, 2015), et de Punir les opposants. PCF et procès politiques (1947-1962) (CNRS Éditions, coll « Culture et société », 2013).

Nous avions déjà relayé dans Gazette Debout son interview accordée à L’Humanité; nous avons profité de sa venue pour réfléchir avec elle sur les enjeux de l’état d’urgence, à l’occasion du week-end de « l’Été d’urgence » de Nuit Debout.

La conférence passionnée et passionnante de V. Codaccioni, assise par terre avec son auditoire sur la place, s’articule d’abord autour de la définition de l’état d’urgence (à distinguer d’autres mesures exceptionnelles dans l’Histoire) et de ses dérives possibles. Une première distinction s’impose avec l’état de siège : celui-ci suppose en effet une guerre, et c’est pourquoi l’État français, le 3 avril 1955, proclame le premiere plutôt que le second : admettre l’existence d’une guerre aurait été, en effet, reconnaître un ennemi conventionnel. Or, le gouvernement ne reconnaît pas comme telle la guerre de décolonisation en Algérie. Ç’aurait été combattre d’égal à égal avec le FLN, alors que l’état d’urgence permettait de le considérer comme une simple association de malfaiteurs. De même, refuser aux combattants du FLN un statut militaire, c’était leur refuser le statut de prisonniers de guerre, et échapper de ce fait aux conventions de Genève, qui interdisent la torture.

Cette disposition particulière qu’est l’état d’urgence est créée spécifiquement dans le contexte de la guerre d’Algérie par une loi qui fait suite à la vague d’attentats perpétrés par le Front de libération nationale algérien dès novembre 1954. Sous la IVe République, les présidents du Conseil successifs, Pierre Mendès-France puis Edgar Faure, souhaitaient éviter la proclamation de l’état de siège (dont la création date de 1849) et qui aurait transféré la responsabilité du maintien de l’ordre à l’armée. La raison invoquée à l’origine était qu’il n’existait pas alors de régime juridique adapté à ce que l’on appelle la guerre asymétrique (alors la guerre de décolonisation), dont on connaît aujourd’hui un autre aspect sous le nom de terrorisme. Cette loi du 3 avril 1955, adoptée malgré l’opposition de 255 députés de gauche, crée le régime d’état d’urgence.

Assignations à résidence et perquisitions

Parmi l’arsenal préventif-répressif de l’état d’urgence, on trouve notamment les assignations à résidence et les perquisitions, y compris de nuit. « Ce sont ces deux dispositions qui ont particulièrement été activées depuis le 14 novembre 2015 », rappelle Emmanuel Blanchard, maître de conférences en science politique à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, chercheur au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales et auteur de La police parisienne et les Algériens, 1944-1962 (Paris, Nouveau Monde éd., 2011).

« Dans un premier temps », explique-t-il dans un article daté 16 février 2016, « Etat d’urgence et spectres de la guerre d’Algérie », « ces nouveaux pouvoirs ont largement été mis en œuvre : plus de 1 200 perquisitions et 260 assignations à résidences ont eu lieu en moins de dix jours, le rythme se maintenant dans les deux semaines suivantes. Ils ont d’autant plus été mis en scène dans la communication du ministère de l’Intérieur qu’ils ont d’abord été peu contestés (seuls 6 députés se sont opposés à la modification législative du 21 novembre). »

Mais le ministère de l’intérieur ne s’arrête pas là : l’état d’urgence vise à instaurer un contrôle accru du territoire, des populations, des idées. Jusqu’à l’absurde, vu aux abords des stades pendant la Coupe d’Europe de Football 2016 :

L’affiche donne lieu immédiatement à une réponse parodique :

Assignation à résidence : jusqu’où peut-on aller ?

Dès le 14 novembre 2015, poursuit Emmanuel Blanchard dans son parallèle avec la guerre d’Algérie, […] Laurent Wauquiez, secrétaire général de l’UMP, [demande] que « toutes les personnes fichées soient placés dans des centres d’internement anti-terroristes spécifiquement dédiés ». Cette mesure, explicitement refusée par l’Assemblée en 1955, avait été néanmoins appliquée en Algérie :

« En avril 1955, souvenirs des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale obligent, la vigilance de certains parlementaires avait conduit à ce que l’article 6 de la loi sur l’état d’urgence précise qu’« en aucun cas l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées » par ces mesures. Ce qui n’empêcha pas que des camps d’internement prolifèrent en Algérie à peine la loi sur l’état d’urgence adoptée. Au-delà des contournements du droit, le texte de 1955 ne fut en effet qu’une étape dans la mise en œuvre de pouvoirs d’exception dévolus à l’autorité administrative ou aux militaires. La loi du 16 mars 1956, dite « des pouvoirs spéciaux », affirma ainsi que « le Gouvernement dispos[ait] en Algérie, des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute mesure exceptionnelle commandée par les circonstances en vue du rétablissement de l’ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire ».

Ce texte fut en partie étendu à la métropole par la loi du 26 juillet 1957. Il permit d’assigner à résidence « dans les lieux fixés par arrêté du ministère de l’Intérieur » toute personne condamnée en vertu notamment de l’application des lois sur « les groupes de combats et milices privées » ou sur le « port des armes prohibées ». Sans qu’ils soient cités, les militants nationalistes algériens étaient bien sûr visés par ce texte. Dès décembre 1957, ils furent quelques centaines à inaugurer le premier centre d’assignation à résidence surveillée (CARS) ouvert en métropole, à Vadenay, dans l’enceinte du camp militaire de Mourmelon. Au cours des années suivantes, ils furent plusieurs dizaines de milliers à être ainsi internés, en particulier dans les CARS de Vadenay (Marne), Thol (Ain), Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard) ou du plateau du Larzac. L’ordonnance du 7 octobre 1958, adoptée après la première grande vague d’attentats du FLN en métropole (août-septembre 1958), étendit en effet cette possibilité à toutes les « personnes dangereuses pour la sécurité publique, en raison de l’aide matérielle, directe ou indirecte, qu’elles apportent aux rebelles des départements algériens ». Un arrêté préfectoral, pris sur proposition des Renseignement généraux et entériné par le ministère de l’Intérieur, permettait que cette privation de liberté, dans un premier temps limitée à 15 jours, soit étendue sans limitation de durée. L’autorité judiciaire était ainsi complètement contournée afin d’organiser la privation de liberté de tous les « Algériens » soupçonnés de collusion avec le FLN. » (Emmanuel Blanchard)

Il est important de bien avoir conscience du caractère systématique de ces dépassements du mandat légal par l’appareil administratif : à ceux qui craignent en effet qu’il y ait des dérives, nous pouvons affirmer en toute confiance et à l’indicatif présent et futur qu’il y a et qu’il y aura encore abus de la force et abus de l’autorité, parce qu’il est dans la nature de l’État, soucieux avant tout de persévérer dans son être et non de faire le bien des citoyens, d’outrepasser les limites que lui-même se fixe. L’urgence véritable du point de vue du pouvoir, c’est de maintenir l’État. La loi, en contradiction avec l’un des principes fondamentaux du droit (cette distinction entre loi et droit est le fondement de La désobéissance civile de Thoreau, publié en 1849), s’adapte à la cible, qui n’est pas toujours le seul terroriste.

Faisant écho au propos d’Emmanuel Blanchard que nous venons de citer longuement, V. Codaccioni s’interroge devant son auditoire de Nuideboutistes : est-ce aujourd’hui la même loi qu’en 1955 ? Pas exactement : sa cible est floue. Il y a bien des points communs, comme l’article 11, inchangé, qui « confère aux autorités administratives le pouvoir d’organiser des perquisitions à domicile de jour et de nuit ». Cependant, l’article 6, qui permettait au ministre de l’Intérieur (et, dans les faits, au préfet) d’assigner à résidence « toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics » devient, dans la réforme adoptée une semaine après les attentats du 13 novembre 2015, « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ».

Il est amusant de voir que le vrai, l’avéré, qui présidait à l’article 6 originel, est remplacé par « des raisons sérieuses de penser ». Tout à coup, l’État, la police, la préfecture, l’autorité administrative en général, pris dans une personnification tout à fait poétique, se mettent à « penser ». Voilà l’administration dotée de raison et de jugement par la loi. L’État n’est dès lors plus contraint par la loi mais par sa propre pensée : complètement anthropomorphisé, il peut ainsi avoir peur, craindre, et réagir émotionnellement ? Il a donc des fantasmes, des phobies, des névroses ? Puisqu’on l’autorise à penser et non plus à simplement faire appliquer la loi, il peut sans crainte être raciste, xénophobe, paranoïaque, violent, capricieux, et surtout manier comme bon lui semble, dans une résurgence de la monarchie, l’appareil administratif et policier qui sert de membre (viril ?) à cette tête : « Si veut le roi, si veut la loi ».

Tout à coup, ce ne sont plus les individus qui pensent et soumettent leur pensée à la loi, mais l’État même qui pense à leur place et juge à la place des magistrats. La primauté de l’État sur le droit est le renversement fondamental de la constitution, car il doit en principe, en vertu de la séparation des pouvoirs qui garantit l’existence d’un constitution, obéir aux lois. Si les lois obéissent à l’État, y a-t-il encore une constitution ?

C’est sans doute, pour partie, la question qui sera posée au Conseil Constitutionnel cet été ou à la rentrée de septembre. L’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 est, de ce point de vue, catégorique : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

Qui est visé par l’état d’urgence ? Une arme à double tranchant.

Le flou de la cible, tel qu’il existe dans le nouveau texte, donne aussi la possibilité de dissoudre les organisations susceptibles de troubler l’ordre. L’État pourrait à ce titre décider de dissoudre Nuit Debout si celle-ci venait à se constituer en association (ce qui n’a pas encore été fait, en partie semble-t-il pour cette raison). Certains y ont déjà pensé :

Terrorisme: @benoistapparu estime qu'avec la France "en plein état d'urgence il aurait fallu interdire les Nuit Debout" #BourdinDirect

— RMC (@RMCinfo) July 26, 2016

Cette supposition n’est pas absurde : en 1936 cette prérogative avait été utilisée par le Front Populaire pour dissoudre les Ligues d’extrême-droite. Lors de la crise du 6 février 1934, une manifestation antiparlementaire avait été organisée à Paris devant la Chambre des députés par des groupes de droite, des associations d’anciens combattants et des ligues d’extrême droite pour protester contre le limogeage du préfet de police Jean Chiappe à la suite de l’affaire Stavisky (l’assassinat probable d’un escroc dans un contexte de suspicion de corruption d’État). Elle avait tourné à l’émeute sur la place de la Concorde, faisant au minimum 15 morts (dont 14 parmi les manifestants), 31 voire 37 morts si l’on compte les décès ultérieurs, et plus de 2 000 blessés. De nouvelles manifestations violentes — avec de nouvelles victimes du côté des manifestants — se produisirent les 7, 9 et 12 février 1934. La crise provoquera la chute du gouvernement Chautemps le 27 janvier, puis du gouvernement Daladier dès le 7 février (au bout de huit jours seulement) et exerçera une influence profonde et durable sur la vie politique française.

Alors que le nazisme triomphait en Allemagne et en Italie, et à la veille de la guerre d’Espagne, le gouvernement de Léon Blum ne pouvait que voir dans ces organisations d’extrême droite un danger bien réel pour la République. Mais cette mesure se retournera contre elle à peine trois ans plus tard, le 26 septembre 1939, quand Daladier, de retour au gouvernement, dissout le Parti Communiste français et programme de ce fait son entrée en résistance après la défaite française.

La même mesure sert encore lorsque, le 12 septembre 1955, le Parti Communiste algérien (extension du Parti Communiste français dès 1920, entité autonome à partir de 1936) est interdit par les autorités françaises, provoquant son rapprochement avec le FLN. Après le putsch des généraux à Alger, l’état d’urgence est appliqué à partir du 23 avril 1961 par le général De Gaulle sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le régime d’exception, instauré pour réprimer les nationalistes algériens en 1955, est finalement utilisé contre leurs adversaires en 1960. Enfin, le 12 juin 1968, le président De Gaulle décrète la dissolution, immédiatement applicable, de onze organisations d’extrême gauche, dont les Jeunesses Communistes Révolutionnaires (Alain Krivine et trois jeunes Brestois sont emprisonnés).

Il faudrait donc avoir la mémoire bien courte pour ne pas envisager sérieusement la possibilité d’une dissolution de tous types d’organisations lorsque la lutte reprendra contre la Loi Travail au mois de septembre prochain. D’autant que l’état d’urgence est bien malléable et changeant, et que sa mise en place procède moins d’une réflexion sur les pouvoirs de l’exécutif et les besoins des appareils policiers et judiciaires que d’un tâtonnement à la recherche de la limite acceptable par les citoyens : modification de la durée de trois à six mois, rajout des perquisitions informatiques…

En fait, observe Vanessa Codaccioni, le gouvernement met à profit l’état d’urgence pour tester des mesures qu’il va ensuite faire voter sous formes de lois nouvelles, de sorte que, lorsqu’il prendra fin, toutes ses mesures d’exception demeureront – inscrites dans la loi de manière permanente. On en vient donc bien à un usage général des mesures d’exception :

« La loi dite « de réforme pénale », publiée le 4 juin au Journal officiel, devait permettre ensuite de renforcer l’arsenal policier et judiciaire dans la lutte contre le terrorisme. Cette loi, « ce n’est pas une transposition de l’état d’urgence, mais un outil qui permet de se passer de l’état d’urgence », avait alors expliqué le rapporteur socialiste du texte à l’Assemblée nationale, le député de Seine-Saint-Denis Pascal Popelin dans Le Monde.

Si l’on s’abstrait maintenant du seul état d’urgence tel qu’il est nommé dans la loi française, et que l’on étend la réflexion aux mesures d’exception, le tableau n’est guère plus flatteur : tribunal révolutionnaire de 1792 destiné à juger les « comploteurs » et les « traîtres » et qui procéda à 3000 exécutions, « lois scélérates » de la IIIè République contre les anarchistes… Autant de cibles qui, selon le pouvoir en place, ne peuvent être jugées normalement. Tribunaux d’exception sous Vichy, puis pendant l’épuration contre les « collabos »… De 1960 à 1980 existe une Cour de Sûreté de l’État, créée à l’origine contre l’extrême droite mais utilisée finalement contre l’extrême gauche (l’Histoire se répète).

C’est l’élection de François Mitterrand qui marque le retour, par l’intermédiaire de Robert Badinter, à l’égalité de tous devant la loi, partant du principe que le droit commun doit toujours supplanter l’exception. Mais dès 1986, début de la cohabition entre un Président socialiste et un premier ministre de droite (Jacques Chirac), les mesures d’exception reviennent à l’occasion du procès d’Action Directe : le 31 mai 1983, lors d’une fusillade avenue Trudaine à Paris, deux policiers, Emile Gondry et Claude Caïola, sont tués, et un troisième blessé grièvement. Le procès de Régis Schleicher et des frères Halfen pour cette tuerie s’ouvre le 3 décembre 1986. Dès le début de l’audience, Schleicher menace les juges et les jurés en leur promettant les « rigueurs de la justice prolétarienne » et, par la suite, refuse de comparaître. La défection de cinq jurés entraîne le renvoi du procès. C’est alors que se constitue le tribunal d’exception : en juin 1987, sept juges professionnels condamnent Schleicher à la réclusion criminelle à perpétuité. Nicolas Halfen écope de 10 ans de prison pour « association de malfaiteurs » et Claude Halfen est acquitté faute de charges suffisantes. Cette qualification d’« association de malfaiteurs » est aujourd’hui remplacée par celle d’« association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste ».

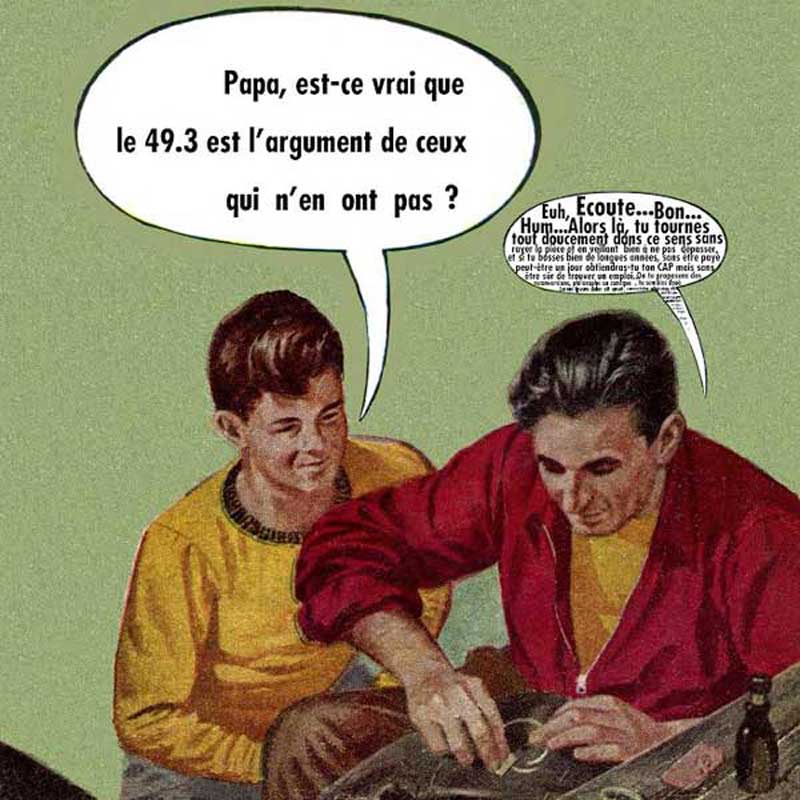

Ce régime répressif aggravé, souligne V. Codaccioni, a donné naissance depuis 1986 à trente lois que les gouvernements justifient toujours via les mêmes arguments : l’existence d’un péril, d’un ennemi intérieur, qui devient de plus en plus flou, au point que l’état d’urgence servira de prétexte à assigner à résidence des militants écologistes pendant la COP21. Encore une fois est brandie la nécessité d’agir vite, nécessité au nom de laquelle la Loi Travail a été adoptée à coups d’utilisations répétées de l’article 49.3 de la constitution, qui suspend le vote par l’Assemblée nationale en engageant la responsabilité du gouvernement : après s’être substitué au pouvoir judiciaire, cette fois l’exécutif se substitue au législatif !

De la même mythologie de l’ennemi exceptionnel et de la logique de guerre (un mot qui n’est pas manié par tous de la même manière, et que les politiques utilisent pour galvaniser et effrayer les citoyens mais bannissent pour ce qui concerne les relations avec les autres États, comme le montre Laure Bretton dans un article publié par Libération) procède la mesure ridicule envisagée par le gouvernement de déchoir de leur nationalité les citoyens français binationaux en cas de condamnation pour terrorisme. Cette menace serait-elle dissuasive à l’égard d’extrémistes suicidaires capables de se faire exploser au milieu d’une foule, et qui font tout leur possible pour ne pas être capturés vivants ? Évidemment non, mais le gouvernement a saisi l’occasion de tenter d’inaugurer une nouvelle mesure xénophobe, susceptible de servir plus tard contre des immigrés indésirables, comme il est de coutume de recycler les mesures d’urgences dans des contextes autres que ceux pour lesquels elles ont été conçues. Une fois de plus, le mythe consiste à dire que notre droit commun ne pourrait pas faire face au terrorisme.

Pourtant, d’après V. Codaccioni, sur le terrain c’est surtout le manque de moyens qui est pointé du doigt, et non l’insuffisance de la loi. D’ailleurs, il semble que des deux côtés, terroristes comme forces de police, on cherche à éviter la procédure judiciaire : c’est sur ce sujet qu’elle était interrogée par L’Humanité dans une précédente interview. Elle évoquait un « double évitement de l’arrestation : par les auteurs d’attentats eux-mêmes et par la police. L’objectif est de les neutraliser, de les empêcher de tuer et de les punir d’avoir tué. C’est un vrai problème qu’on ne puisse plus les juger. Avant, la mort n’était pas l’issue recherchée par les auteurs d’attentats terroristes. Il existait une tradition d’utilisation du procès à des fins politiques par les militants. Communistes, gauchistes, indépendantistes ont utilisé le prétoire comme une tribune pour défendre une cause. Aujourd’hui, le procès, comme moment de politisation, n’a plus aucun sens. La mort devient ce moment politique. »

En l’absence de perspectives de procès qui permettent de comprendre et de nommer, de qualifier les crimes et de les juger, la Justice n’a plus son mot à dire. Le discours sur le terrorisme est monopolisé par l’exécutif qui, d’un côté, porte le deuil, et de l’autre, brandit la matraque (ce qu’on appelle aujourd’hui le « sécuritaire compassionnel »). Ce discours entretient la double mythologie de la psychologisation de l’État (qui ne se contente pas de condamner mais s’endeuille), et de la sécurisation à tout prix, à commencer par celui des libertés fondamentales.

Justice des juges contre justice d’État

Autre mythologie, celle qui consiste à dire que le terrorisme serait toujours nouveau pour justifier de nouvelles mesures. Bombes, usage d’armes à feu… Où est la nouveauté ? Ce discours sert surtout à justifier l’impuissance de l’État face au terrorisme. Ce que la rhétorique gouvernementale montre, dans son évolution, quand il est question de « sauver l’État », puis de « protéger les citoyens », puis de « sauver l’État de droit » (en y mettant fin, paradoxalement), c’est que l’État devenu un être pensant comme nous le disions tout à l’heure, l’État personnifié, anthropomorphisé, veut faire partager sa crainte en affirmant ne faire qu’un avec ses citoyens. Il compatit, c’est-à-dire souffre avec eux. Dans ce discours, accroître la sécurité de l’État par l’extension de ses pouvoirs administratifs et répressifs, c’est donc accroître la sécurité des citoyens ; ce qui est bon pour l’État serait bon pour tous.

Ce raisonnement ne peut que mener à des dérives qui, selon V. Codaccioni, sont toujours les mêmes : la banalisation de l’exception, d’abord, et sa pérennisation; l’extension des cibles ensuite, ainsi que la redéfinition mouvante de l’ennemi intérieur. C’est en vertu d’une telle logique qu’un Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste au Point, peut comparer la CGT et l’entité terroriste Daech, qui revendique les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper-Casher, le Bataclan, le Stade de France, etc. Enfin, troisième dérive, l’affaiblissement de la justice par rapport à l’administration.

Or, si répressif soit-il, l’appareil judiciaire est moins effrayant que sa version administrative. V. Codaccioni rappelle les propos d’Henri Alleg (1921-2013), journaliste français, membre du PCF et ancien directeur d’Alger républicain, qui contribua largement à révéler aux Français l’usage de la torture pendant la guerre d’Algérie (La Question, 1957). Celui-ci disait que durant sa séquestration par les militaires de la 10è division parachutiste, il aurait rêvé de passer devant un juge, car mieux vaut un juge que l’armée ou l’autorité administrative. Mais au-delà de la tragédie des parcours individuels (un camarade d’Alleg arrêté en même temps que lui meurt sous la torture), c’est aussi la séparation des pouvoirs qui est menacée lorsque l’armée s’arroge des pouvoirs de police judiciaire, lorsque l’administration se dispense de la compétence des juges, lorsque le ministère de l’Intérieur – dont dépend le Préfet – vient à se substituer au Ministère de la Justice. Si l’objectif n’est plus d’arrêter les terroristes et de les juger, mais d’empêcher les attentats – ce qui est a priori louable -, il se traduit en effet par la volonté de trouver une personne susceptible d’entretenir une intention terroriste. Si ce travail de police est nécessaire pour sauver des vies, il mène à des stratégies de profilage et, par extension, tend à considérer comme coupable toute personne ayant eu des contacts avec le ou les terroristes potentiels. « L’association de malfaiteurs » qui visait les anarchistes au XIXè siècle, devenue « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », mène par exemple, en 1998, au procès Chalabi, dont les prévenus étaient si nombreux qu’il fallut tenir les audiences dans le gymnase d’une prison, et que le dossier (10 tomes) devint illisible pour les avocats de la défense autant que, probablement, pour les juges eux-mêmes. Certains prévenus attendirent des mois pour être interrogés, et sur les 138 inculpés (pour 176 arrestations), 50 peines de prison furent prononcées à tort selon V. Codaccioni.

En 2001, la Ligue des Droits de l’Homme fait le bilan calamiteux de ce procès, critiquant « une justice qui se donne à voir » plutôt qu’une justice rendue. La conception extensive de « l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » eut des conséquences graves en emprisonnant à tort de nombreux prévenus :

« Le tribunal, qui siège et juge selon les règles du droit commun, a relaxé près de la moitié des prévenus après que ceux-ci eurent effectué de longs mois de détention provisoire. D’autres prévenus ont été condamnés à des peines bien moins lourdes que la durée du séjour en prison effectuée par suite des décisions du juge d’instruction. Ainsi, en cumulant ces détentions provisoires qu’il faut bien qualifier d’abusives, plus de 33 années d’emprisonnement ont été injustement subies. Il est temps de mettre un terme à une législation d’exception qu’ont pérennisée depuis 1986 tous les gouvernements qui se sont succédé au pouvoir, et que cessent ces pratiques intolérables. Ce n’est pas ainsi qu’une démocratie se défend contre le terrorisme. »

Ennemi intérieur et extérieur

Immédiatement après l’attentat de Nice, ce 14 juillet 2016, le président de la République, en pleine nuit, annonce, rappelant un certain George W. Bush, l’intensification des opérations militaires en Syrie. En l’absence d’enquête et de revendication, à ce moment-là, la réponse de François Hollande n’a qu’un objectif : montrer aux Français que l’État fait quelque chose – même si l’efficacité de ce quelque chose est douteuse – d’exhiber la rigidité virile de l’appareil d’État, de dresser le canon du tank, d’expulser l’obus dans une gerbe flamboyante. Le matin même, les forces armées avaient défilé, ordonnées et brillantes, le menton haut et la botte bien droite : « Nous allons renforcer nos actions en Syrie et en Irak. Nous allons continuer à frapper ceux qui nous attaquent dans leur repaire », affirme le président, laissant penser qu’il attribue la responsabilité de l’attentat à l’organisation État islamique (EI), sans toutefois la mentionner explicitement.

Par la même occasion, il prolonge l’état d’urgence, dont il venait à peine d’annoncer la fin. Dans son interview pour L’Humanité le 20 juillet, Vanessa Codaccioni concède que F. Hollande ne pouvait pas, « politiquement », faire autrement que le prolonger, mais n’en conteste pas moins la pertinence de cette mesure : « Lever l’état d’urgence après Nice n’aurait pas été compris. En revanche, on sait que ce dispositif est inefficace pour contrer ce type d’attentat. L’attaque de Nice en a d’ailleurs fait la démonstration. De plus, le bilan judiciaire de l’état d’urgence est très mince. Depuis son activation après le 13 novembre 2015, plus de 3 000 perquisitions administratives ont été menées, plus de 400 assignations à résidence prononcées, et 530 procédures judiciaires lancées. Mais seulement 20 concernent des dossiers de terrorisme. Ce qui veut dire que 90% du contentieux produit par l’état d’urgence est lié à des détentions d’armes ou de drogue. Pas à du terrorisme. » Ce qui confirme le détournement de cet instrument prétendument antiterroriste à des fins autres.

Le jeu des apparences de l’État est infini, sa capacité à dépasser ses prérogatives sans limite. Après l’intervention de Vanessa Cordaccioni, la juriste Nathalie Tehio est venue faire part, ce même samedi de son inquiétude face à la multiplication des procédures policières, en montrant que la réponse est aussi inadaptée en France qu’à l’international. Il est beaucoup question en ce moment des contrôles d’identité, après qu’un amendement instaurant la délivrance d’un récepissé de contrôle a été rejeté de manière méprisante par l’Assemblée sur la base de son seul coût budgétaire. Ces fameux contrôles semblent fortement orientés par des préjugés racistes. La mort d’un jeune homme noir à Beaumont-sur-Oise vient nous le rappeler si c’était encore nécessaire.

Mais pour Nathalie Tehio, le racisme des policiers n’est pas seul en cause : ce profilage est aussi le résultat d’une contradiction entre ce que l’État exige de sa police (la lutte contre l’immigration clandestine) et les moyens qu’il lui alloue. Là où il faudrait des enquêteurs pour remonter des filières et s’en prendre aux passeurs dont les immigrants sont bien souvent les victimes, le manque de moyens amène les forces de police à se positionner à la Gare du Nord, sur la frontière entre Paris et sa banlieue, entre le RER et les cafés chics, et à y procéder à des contrôles au faciès. L’État outrepasse ses prérogatives en se substituant à la Justice, mais en plaçant ses agents dans l’urgence, il les contraint aussi à outrepasser les leurs. Indubitablement, cette violence de l’État policier est une violence virile et à sa façon névrotique.

Il est tout à fait révélateur de comparer les attitudes respectives du policier éructant son autorité de mâle blanc et celle de son homologue féminine, qui accompagne la femme agressée, s’interposant presque entre son collègue et celle que l’on ne peut ici que qualifier de victime. À quand la parité dans la police comme dans l’État ? Quand la turgescence érectile des gouvernants devient à ce point contagieuse, du sommet jusqu’à la base, on se dit que la Convergence des Luttes a du pain sur la planche.

http://antirep.temporaires.net/panoptique/

http://www.ldh-france.org/Juges-anti-terroristes-et-proces/

http://www.liberation.fr/cahier-special/1998/12/21/1998-en-cent-mots-gymnase-proces-des-reseaux-islamistes_254084

Crédits photos:

- conference-etat-urgence_8159: ND / DR

- Collage #5-1: Stéphanie Pouech / DR

- recommandations-euro-orig: Nuit Debout / DR

- recommandations-euro-parodie: Nuit Debout / DR

- Naissance d’une nasse (4): Raphaël Depret

- artivisme_1-03: Bondy Blog DR

- Naissance d’une nasse (3): Raphaël Depret

- Manifestation du 28 juin: Raphaël Depret - DR

- Nathalie Téhio, Nuit Debout: Nuit Debout

- Portrait 13: Cyrille Choupas /DR

- Expliquer 49-3 aux enfants: Catherine / DR

- Collages_1_4: Stéphanie Pouech / DR

- Portrait 16: Cyrille Choupas / DR

Il est temps de revenir aux analyses anarchistes. Tout Etat est un problème en soi. Par son caractère nationaliste, la centralisation, la bureaucratie hiérarchique qu’il induite, les secrets et intérêts qui lui sont propre, par les risques de guerre avec les Etats voisins ou plus éloignés, etc.

L’Etat EST et sera toujours anti-démocratique, opposé à l’émancipation et à l’autonomie réelle des peuples, qu’il préférera toujours soumis et impuissants.

Ce n’est pas parce qu’ils nous « garanti » quelques Droits, toujours remis en cause et mieux défendus/utilisés par les plus riches, qu’il faut continuer à le supporter et à le nourrir.

De plus, de nos jours, on voit bien que l’Etat « social » ne protège même plus des ravages du capitalisme, mais qu’au contraire (voir loi « Travaille ! » et Etat d’urgence) il les encourage et les protège.

Même un Etat communiste ou « anarchiste », ou contrôlé par les peuples est et sera toujours dangereux.

Si on veut la démocratie, il faudra, entre autre, affaiblir TOUS les pouvoirs. Ca veut dire d’en finir avec les multinationales, les conglomérats merdiatiques, les lobbys et corporations, ça veut dire en finir avec l’Etat.

Et donc remplacer tous ces trop grands et trop puissants Etats, à commencer par la France, par de multiples petites entités organisées en fédérations.

Leur petitesse et le fait qu’elles dépendent encore plus des autres pour leur économie et la paix globale contribuera à empêcher les guerres, néo-colonialismes et autres hégémonies économiques.

Le capitalisme et l’Etat sont et seront toujours, quelles que soient leurs formes, incompatibles avec la véritable démocratie, la véritable recherche du bien commun pour toutes et tous.

Pingback: Revue de presse : Nuit Debout et après ? - Gazette Debout

Alors qu’en fait la vérité est que c’est l’incapacité des politiques cumulé depuis un siècle qui à générée le bordel, donc leur démission serait la véritable et honnête réponse; qui pourrions nous mettre à leur place?

Ils sont nuls, alors je doute qu’une personne moyennement éduqué ferait moins bien!

Cela dit une hirondelle ne fait pas la pluie (vous comprenez?) il faudra donc rêver, oui les changer touts!